|

|

��58��

�@�y�C�w���s�z �U�N���͂R���S���ŁA���s�E�ޗǂ֏C�w���s�ɍs���Ă��܂����B

�@�y4�`6�N���zShigekix�I��̃��[�N�V���b�v �u���C�L�����{��\��Shigekix�I�肪�A�L�����w�Z�Ń��[�N�V���b�v���J���Ă��������܂����B

�@�y�L���Ȃ��悵�t�F�X�e�B�o���z�@���z�J�[�h�̌f�� �S�Z���������������z�J�[�h���A4�N�����������f���ɂ܂Ƃ߂Ă���܂����B

�@�y�S�w�N�z2�w���I�Ǝ� 2�w���̏I�Ǝ����s���܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2026.2.7

|

||||||||||||||||||||||

![]()

|

��57��

�@�y�L���Ȃ��悵�t�F�X�e�B�o���z �n��120���N�̑O�N���L�O���āu���E�̂��Ղ�?GLOBAL�v���e�[�}�ɁA�يw�N�ŋ��͂��Ă���グ��g�L���Ȃ��悵�t�F�X�e�B�o���h���J�Â��܂����B

�@�y�f���}�[�N��1�C2�N���}�H�̍�i�W���n�܂�܂����z �𗬂��Ă���f���}�[�N�̏��w�Z�ŁA�L�����w�Z1�N����2�N���̍�i�W���n�܂�܂����B

�@�y3�N���z�o�C�L���O���H �����̋��H�́A�҂��ɑ҂����o�C�L���O���H�B�R�N�������ꂵ�����ɑ��ړI�z�[���ɓ����Ă��܂����B

�@�y1�N���z�����ȁu�q���V���X�̊ώ@�v 11������X�^�[�g�����q���V���X�̐��͔|�B12���ɓ����č����L�тĂ����̂ŁA�G�ƕ��Ŋώ@�L�^�������܂����B�F��`�A��G��A�ɂ����ȂǁA�܊����t���Ɏg���āA1�N���炵���\���Œ��J�ɏ����Ă��܂��B���Ԃ��炭�̂��y���݂ł��ˁB

�@�y�R�E�S�N���z�}�H�u�~�̃��j�������g�v �R�N���ƂS�N���������Łu�~�̃��j�������g�v�𐧍삵�܂����B

�@�y�S�N���z�h�ЌP�� �ĂɁu�ЊQ����z�肵���w�Z�h���P���v��̌������S�N���B����͕�����h�Њ�@�Ǘ��ۂ̂����͂āA���̌��n�E�X�ƋN�k�Ԃ̌P�����܂����B

�@�y�S�N���@�Љ�ȁ@�����s�������j�ق̕��̂��b�z �S�N���͎Љ�Ȃŋʐ�㐅�ɂ��Ă̊w�K��i�߂钆�ŁA�����s�������j�ق̕����炨�b���f���܂����B�t�̉����ł͉H���搅����K��A�ʐ�㐅�̎n�܂�����ۂɌ��w���邱�Ƃ��ł��܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2026.1.22

|

||||||||||||||||||||||||||

![]()

|

��56��

�@�y�R�N���z���ȁu�T�c�}�C���ق�v �����c�L�����p�X�̔_��ŁA�T�c�}�C���ق�����܂����B

�@�y�Q�N���z�����ȁu�H�̖����v �Q�N���̐����ȂŁu�H�̖����v�̊w�K���n�܂�܂����B����́A���Ȃ̍���搶�����Ƃ����Ă��������܂����B

�@�y���w���Ƃ̌𗬁z�}�H 5�N���͂Ȃ��悵�t�F�X�e�B�o���̂��߂ɁA�����X�^���v���Ă��܂��B���肠����ƁA���Ƃ̌��w�ɂ��炵����w�̗��w���̕����A���{�����𗷍s���ďW�߂��X�^���v���������Ă���܂����B

�@�y�f���}�[�N�����i���͂��܂����z�}�H ���N���f���}�[�N�̏��w�Z����A1�N���̍�i���͂��܂����B���N��10�N�ڂ̔��p�̍��ی𗬂ł��B

�@�y2�N���z�����ȁu�����l�ׂ悤�F�p�����v �����ɐH�i�H��̌��w���T����2�N�����A�p�����Ƀ`�������W���܂����B�H��̑�ʐ��Y�Ǝ���Ƃ̔�r���A���ۂ̑̌���ʂ��Ċw�т܂��B

�@�y�}�����z�u�������߂̖{�Љ�v �u�}�����̓Ǐ��T�ԁv�Ə̂��āA�}������1�l�P���������߂̖{���Љ��f���𐧍삵�܂����B

�@�y5�N���z���ۗ����u�X���[�����[���h�c�A�[�v ���E���̂��낢��ȍ���n��̕��������āA���ڂ��b���f���u�X���[�����[���h�c�A�[�v���J�Â��܂����B

�@�y6�N���z���ȁu�ȑ{���̏����v ���n�t�̊w�K�̂܂Ƃ߂Ƃ��āA�������s���܂����B���̒P����8��ڂ̎����ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.12.24

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]()

|

��55��

�@�y3�E4�E5�E6�N���z�Љ�ȁu�ǐV���Ō������\�v �e�w�N�̃��[�N�X�y�[�X�ɁA�q�ǂ������̌������\���ǐV���̌`���Ōf������Ă��܂����B3�N���́u�킽���̏Z��ł�����s�v�A4�N���́u�s���{���v�A5�N���́u�`���H�|�v�A6�N���́u���j��̐l����j�Ձv���e�[�}�ł��B�g�߂Ȓn�悩����{�S���ւƋ�ԓI�ɍL�����āA�X�ɗ��j�Ƃ������ԓI�ȍL����ւƁA�q�ǂ������̎��_���g�債�Ă����l�q��������܂��B

�@�y4�N���z�X�|�[�c��� ���܂ł̉J���������肠�����Đ��X�����H���̂��ƁA4�N���̃X�|�[�c���J����܂����B�N���X�R�̑S�������[�ƃh�b�W�{�[���ŗD���������܂��B

�@�y4�N���@�Љ�Ȍ��w�z 4�N���́A�Љ�ȁu���݂̊w�K�v�̈�Ƃ��āA�L�����|�H�ꂨ��ђ����h�g�疄������������w���܂����B�ƒ납��o����邲�݂��A�ǂ̂悤�Ȓ��ԏ������o�čŏI�I�ɖ���������ɉ^���̂��A���̈�A�̗�������ۂɌ��Ċw�т܂����B

�@�y2�N�� ������ �s�[�i�b�c�@��z 2�N���͐����Ȃ̊w�K�Ő����c�̔��փs�[�i�b�c�@��ɏo�����܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.12.8

|

||||||||||||||

![]()

|

��54��

�@�y�w�Z�s���z�L���H�̉^���� �����c�L�����p�X�̃O���E���h�ɂĉ^������J�Â��܂����B

�@�y�j���[�W�[�����h�z�[���X�e�C�v���O�����z�uSt. Margaret�fs College����̂��q�l�v ���N�̃z�[���X�e�C�v���O�������{�Ɍ����āA�j���[�W�[�����h�̒�g�ZSt. Margaret�fs College����S���҂̕������Z����܂����B���N�̏t�ɎQ������6�N�����W�܂��āA�����̍ĉ�ł��B���t�Q���\���5�N���́A�Ȃ��Q�����悤�Ǝv�����̂����p��ŃX�s�[�`���܂����B

�@�y5�N���z�u���v �����c�̐��c�ŁA5���ɐA�����c�̈����s���܂����B

�@�y���ȁz�U�N���u�z���̊ώ@�v �ΎR�̊w�K�̈�ŁA�ΎR�D�Ɋ܂܂�Ă���z���̊ώ@���s���܂����B

�@�y���ȁz�����������10�� �����A���������މ��̗l�q��A�����S�ɁA�菑����1���ɂ܂Ƃ߂ďЉ�Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.12.1

|

||||||||||||||||||||||

![]()

|

��53��

�@�y�����z�S�������ċG���C�� ���{�������w�Z�A����u�S�������ċG���C��v���Ȍ�������ŁA�{�Z�̍��싳�@���o�d���܂����B

�@�y�n�Ǝ��z �Q�w�����X�^�[�g���āA�w�Z�ɂ܂��q�ǂ������̌��C�Ȑ��������Ă��܂��B�����͎n�Ǝ����s���܂����B�䕗�̉e���œ������ύX�ɂȂ������߁A����̓e���r�����ł̎��ł��B

�@�y�����z�S�������ċG���C�� ���{�������w�Z�A����u�S�������ċG���C��v�̍��ꕔ��ŁA�{�Z�̊C�V�V���@���o�d���܂����B

�@�y���Ă��Ȃ���z �n��120���N�L�O���Ƃ̈�ŁA��1�Z�ɂ̃g�C�������j���[�A������܂����B

�@�y6�N���z�Љ�ȁE��w�Ƃ̘A�g���� ���N�����{���q��w�l�ԎЉ�w������w�Ȃ̓c���r�[�������A6�N���̂��߂ɎЉ�Ȃ̎��Ƃ����Ă��������܂����B�c�������͎Љ�ȋ��炪�����ŁA�����q�ǂ��������g���Ă��鋳�ȏ��̒n�}���̒��҂ł�����܂��B

�@�y1�N���z�G���L �L�����w�Z�ő�ɂ��Ă�����L�w���B��������1�N������Ă��˂��Ɏw�����Ă��܂��B

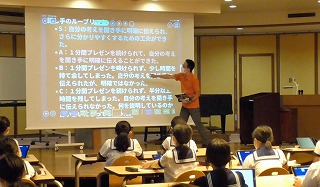

�y4�N���z�Љ�ȁu�s���{�����ׂ̔��\�v ���{�n�����w��ł���4�N���B���S���Ē��ׂĂ����s���{���ɂ��āA�N���X�Ńv���[���e�[�V���������Ă��܂��B���̓��͓��k�n������k�֓��ɂ����Ă�6���ɂ��Ă̔��\�ł��B

�y�S�w�N�z�u���������������͂�v �H��̈�Ƃ��ĉċx�ݒ��A�����͂�������ō�����l�ɂ̓��[�N�V�[�g�ɏ����Ē�o���Ă�����Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.10.18

|

||||||||||||||||||||||||||

![]()

|

��52��

�@�y�S�w�N�z1�w���I�� �~�J�����̔�����悤�Ȑ�̂��ƁA1�w�����I���܂����B

�@�y6�N���z�y���Ă̊w�Z�u�����̕v 2��3���ŁA�y���Ă̊w�Z�ɍs���܂����B���{���q��w�y���O�ɒ����Ă���A�����m���搶�̋����̑O�Ō��S�̏W�����s���܂����B�ڕW��S�ɂƂ߂�2��3�����߂����Ă������Ƃ𐾂��܂����B�y���́A5�N���̎��̐����X�R���[�Ƃ͈Ⴂ�A�z�����|���Ȃǂ��S�Ď��������ł��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.10.10

|

||||||||||||||

![]()

|

��51��

�@�y�������C�z���J���Ɓ@2�N������ �������������w�Z����̈�Č��C�ŁA�{�Z�̍���؍؎q���@���u���������Ȃ�앶�w���v�Ƃ����e�[�}�Ō��J���Ƃ��s���܂����B

�@�y1�N���z�h�Ƌ��� ALSOK�i�����x���ۏኔ����Ёj�̂����͂ŁA�q�ǂ���_�����ƍ߂���g����邽�߂̖h�Ǝ��Ɓu�����v�����{���܂����B

�@�y4�N���z���y�u�}�����o�R���T�[�g�v ���Ɛ��Ń}�����o�t�҂̐R���q�搶�����}�����āA�R���T�[�g���J���܂����B

�@�y��d���z�������u�Ԑ����v �Z���̂��낢��ȏ��ɒu���ꂽ���Ԃ́A�������̎q�ǂ������������Ă��܂��B

�@�y5�N���z�����Q�X�g���Ɓu�A���R���V���X�E�o�C�A�X�v ������������A�������肵���Ƃ��ɁA���ӎ��Ɂu�������I�v�Ǝv�����ނ��Ƃ��u�A���R���V���X�E�o�C�A�X�v�i�����ăA���R���j�Ƃ����܂��B5�N���̓����ł́A��N�x�Ɉ��������i��Ёj�A���R���V���X�o�C�A�X�����������̑��c���q��������������āA�Q�X�g���Ƃ����Ă��������܂����B�����͍��N�x2��ڂ̎��Ƃł��B

�@�y�U�N���z���ȁu�������̂Ă��v �U�N���̗��Ȃ̎��Ƃł́A�P�����ƂɒT���I�Ȋw�K�̈�Ƃ��Ďq�ǂ����������R�Ȕ��z�Ŏ��g�߂鏬�P����ݒ肵�Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.9.21

|

||||||||||||||||||||||

![]()

|

��50��

�@�y4�N���@�Љ�ȁ@�����ꌩ�w�z

�@�y5�E6�N���z�N���u ���w�N�̎q�ǂ��������A���ꂼ�ꋻ���̂��镪���[�߂�N���u�̎��ԁB���N�x��12�̃N���u�ɕ�����Ċ������Ă��܂��B

�@�y��d���z�����o���u���̕����v �����̎��ԁA�Z���ɗ��������͎����o���̎q�ǂ��������S�����Ă��܂��B

�@�y1�N���E5�N���z�}�H�u�`���ɐe���ށE���[������v 1�N����5�N�����ꏏ�Ɏ��[����𐧍삵�܂����B���킢��1�N���ɕ�����₷����������悤��5�N���͂悭�l���āA�ꐶ�����ɗ��K���Ă��܂����B���o����ɗD�����Ă��˂��ɋ����Ă��������āA1�N�������ɐ���o���܂����B

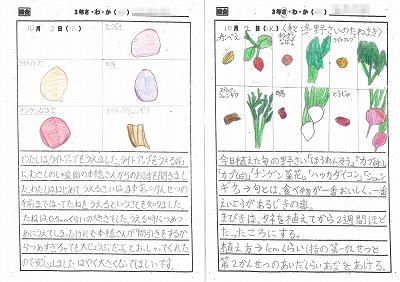

�@�y���������z3�N�� 3�N���̗��Ȃł́A�����u���������މ��v�ŐA���̊ώ@�����Ă��܂��B�����̊ώ@�́A�~�J�������O�Ƃ������Ƃ�����A���������Ŗ�O�ώ@�͍���Ɣ��f���A���Ȏ��ōs���܂����B

�@�y�����搶���a�L�O���z 6��23���͓��{���q��w�n���ҁE�����m���i1858-1919�j�̐��a�L�O���ł��B

�@�y4�N���ȍZ�O�w�K �W���K�C���@��z 6��27��(���j�ɐ����c�_��̔��ɂăW���K�C���@����s���܂����B���̃W���K�C���́A�_��̕���2���ɕc��A���A���̓��܂ő�Ɉ�Ăĉ������܂����B�i��́u�L�^�A�J���v�ł��B

�@�y2�`6�N���z�Ȃ��悵���� �{�Z�ł͑n��120���N�̑O�N�ՂƂ��āA11���Ɂu�L���Ȃ��悵�t�F�X�e�B�o���v���J�Â��܂��B���̂��߂ɁA�Ȃ��悵�O���[�v�i�w�N�c����̃O���[�v�j�ŒS���̍��̂��Ղ�ɂ��Ē��ׁA���q�l�Ɋy����ł���������悤�Ȋ����������Ă��܂��B

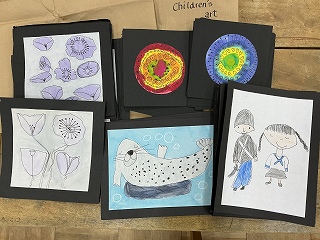

�@�y�G�̌f���z �}�H���O�Ɂu�G�̌f���v������܂��B�N�ł����R�ɊG��`���ē\�邱�Ƃ��o����X�y�[�X�ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.9.14

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]()

|

��49��

�@�y�������C�z�������ƁF4�N���Љ�ȁu�Z�݂悢���炵������T�i�����̏㐅���j�v

�@�y�R�N���z�T�c�}�C���̕c�A�� ���ȍZ�O�w�K�Ƃ��āA�����c�̔��Łu�T�c�}�C���̕c�A���v���s���܂����B

�@�y6�N���z�Z���{�̈�u�����̐����v �̈�̎��Ƃōs�����̗͑���̃\�t�g�{�[�������̃f�[�^�����ƂɁA�f�[�^���͂����܂����B���̌�A�ǂ��Ƃɕ�����āA���̌��ʂ��番���邱�Ƃ��܂Ƃ߂銈�������܂����B

�@�y2�N���z�����ȁu�ق��߂����X�X�v �u�͂��炭�l������ׂ悤�v�̒P���ŁA���X������̎d�����w��2�N���B�����͂���܂ł̊w�K�����āA1�N�������q�l�Ɍ}���A�u�ق��߂����X�X�v���J���܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.7.23

|

||||||||||||||||||

![]()

|

��48��

�@�y5�N���z�Z�O�w�K�u�c�A���v 5�N���́A�����c�L�����p�X�ɂ��鐅�c�ցA�c�A���ɍs���܂����B

�@�y5�N���z���y�u�M�y�ӏ܉�v �M�y���t�Ƃ̕�����߂���(�L�����w�Z���Ɛ�)�A���{�^������A���ɉĎ�����A�P�ߌ�����������������ĖM�y�ӏ܉���J�Â��܂����B

�@�y�j���[�W�[�����h�z�[���X�e�C�v���O�����z�̃|�X�^�[ 3���̃z�[���X�e�C�v���O�����ɎQ�������q�ǂ��������A���ꂼ��̑̌�����w���Ƃ��|�X�^�[�ɂ܂Ƃ߂܂����B���̍�i����w�\���Ɍf������Ă��܂��B

�@�y5�N���z�K�� 3�N������n�܂����ѕM�K���̎��ƁB���̐搶����b���狳���Ă���܂��B

�@�y���H�u�b�N���j���[�z �}�����̓�����ɁA���H�̃��j���[�Ɋ֘A�����{�̏Љ������R�[�i�[������܂����B

�@�y5, 6�N�����ɂ�鑍���I�Ȋw�K�̎��ԁz �t���[�W���[�i���X�g�̑��R�S������������A�u�퉺�ɐ�����l�����Ɛ��E�̍��v�Ƃ����e�[�}�ōu�������Ē����܂����B�ŏ��Ɂu�ږ��v�u��v�u�������v�̈Ⴂ�������Ē����܂����B���̌�A�������ō������z���Ĉړ�����l�����̎p���f���������Ȃ���Љ�Ē����܂������A�f���ɂ͓�����̎q�ǂ��B�̎p�����������A�q�ǂ��B�͐^���Ȋ፷���ł��̌����ƌ��������Ă��܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.7.15

|

||||||||||||||||||||||

![]()

|

��47��

�@�y6�N���z�Z���~�A�[�g�u�Ώ̂Ȑ��E�v �Z���̎��ƂŁu�Ώ́v���w��6�N���B���̒m�����������āA�A�[�g��i�𐧍삵�܂����B�_�Ώ́A���Ώ̂̐}�`���g�����\��G�ł��B

�@�y1�N���z���H���n�܂�܂����I 5���̘A�x��������A���悢�拋�H���X�^�[�g���܂����B

�@�y�w�Z�s���z�ʐ����i�W 5��23������26���܂ŁA�t�̖L�����p�ق��J�ق��A�ʐ����i�W���s���܂����B2�N������6�N���܂ł̎ʐ���̊G��ƁA1�N���́u�͂��߂Ă̐}�H���v���W������܂����B

�@�y�R�N���z�Љ�ȍZ�O�w�K�u�w�Z�̂܂��v �R�N������n�܂�Љ�ȁB�ЂƂڂ̒P���Ƃ��āu�킽�������̊w�Z�̂܂��v���w��ł��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.7.1

|

||||||||||||||||||

![]()

|

��46��

�@�y�S�Z�z���P�� ���N�x���߂Ă̔��P�����s���܂����B����͒n�k��z�肵���P���ł��B

�@�y1�N���z�������������I �X�e�b�v�o�C�X�e�b�v�Ŏn�܂���1�N���̏��w�Z�����B���悢��{�i�I�ɂ������n�܂�܂����B

�@�y�}�����{�����e�B�A�z �x�ݎ��Ԃ̐}������4�N���L�u���W�܂��āA�i�����@�̂���`�������Ă��܂����B

�@�y1�N���z�Ǐ� �����͏��߂Ă̓Ǐ��̎��ƁB�{����D���ȖL���̎q�́u�͂��߂�1���v�ł��B

�@�y4�N���z�o�C�L���O���H �݂�Ȃ��y���݂ɂ��Ă����o�C�L���O���H�ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.6.15

|

||||||||||||||||||||||||||

![]()

|

���ʕ�

�@�j���[�W�[�����h�z�[���X�e�C�v���O���� �@

���悢��L�����w�Z���̃z�[���X�e�C�v���O�����A�X�^�[�g�̓�������Ă��܂����B

�@�j���[�W�[�����h�z�[���X�e�C�v���O���� �A �z�X�g�t�@�~���[�ƈ����߂����A��������5���ԁASt Margaret's College �ɒʂ��܂��BSt Margaret's College�̐��Ɛ搶�ɂ��J�p�n�J�Ŋ��}���Ă��������A�L�����w�Z������uIt's a small world�v���p��Ɠ��{��Ŕ�I���܂����B�܂��A�n�J���I���Ă����������F����Ƃ̌𗬂��y���݂܂����B

�@�j���[�W�[�����h�z�[���X�e�C�v���O���� �B �����͉p��̎��Ƃ�2�R�}�A�}�I�����̕����̌��A�N�e�B�r�e�B�u�e�B�J���K�v�A��ɃZ���^�[���w�ƁA�[���̈�����߂����܂����B

�@�j���[�W�[�����h�z�[���X�e�C�v���O���� �C St Margaret�fs College�ł́A�L�����w�Z�̎����ЂƂ�ЂƂ�ɁA�s�������ɂ��Ă����u�o�f�B�v�̎������t���܂��B

�@�j���[�W�[�����h�z�[���X�e�C�v���O���� �D �����͓V�R����ƊG�ɂȂ���������i�ŗL���ȃn���}�[�X�v�����O�X��K��܂����B�쓇�ŗB��̃E�H�[�^�[�X���C�_�[��S�͂Ŋy���݂܂����B

�@�j���[�W�[�����h�z�[���X�e�C�v���O���� �E St Margaret's College�ʼn߂����ŏI���ł��B

�@�j���[�W�[�����h�z�[���X�e�C�v���O���� �F ����͂��ꂼ��z�X�g�t�@�~���[��1���߂����܂����B�V���b�s���O���[���ɍs������A�e�j�X��������A�v�[���ɓ�������A�N���C�X�g�`���[�`�s�����g�����ɏ���Ă܂�����肵�܂����B���߁A��\���������������������܂����B

�y�L�����w�Z�����C���X�^�O�����J�݁z �w�Z�̗l�q�⋋�H�̃��V�s�A���������މ��̓��A���̃��|�[�g�A���J�s���������̏�����X�A�X�V���ł��B �t�H���[��낵�����肢���܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.5.8

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]()

|

��45��

�@�y3�N���z�u���y�ӏ܉�v �������y��w�̊w����������������āA�����t�̉��y�ӏ܉���J���܂����B

�@�y3�N���z�u����u�����̂��b�v �n���ҁE�����m����1919�N�ɍs�������ʍu�����L�O���āA�L�����w�Z�ł�3�w���Ɋe�w�N�ōu��������{���Ă��܂��B

�@�y���y�z6�N���`�c���𗬁` �L���c�t���̔N���g�̎q�ǂ��������}���A6�N�������y�Ȃ̎��ƌ𗬂��s���܂����B

�@�y4�N�����@�ڂ̌����Ȃ����̃s�A�m���t�Ƃ��b�z 4�N���́A�����ŁA�����Ƃ͈Ⴄ�l�X�ȕ��ւ̗����Ƌ������w�сA�l����[�߂܂����B

�@�y6�N���z�����@��悵�����i���͂��܂����I �A�t���J�E�K�[�i�ŋ���E�A�J�x�����s���Ă���A�p�����u�����hCLOUDY�Ƃ̃R���{���[�V�����ŁA�q�ǂ���������Ă������i���B�̗p�ɂȂ������̂̓��A�y���P�[�X���������Ĕ[�i����܂����B�K�[�i�̖D���H��ŁA������Ⴊ���҂݂̂Ȃ���������i�ł��B���̏��i���P�����ƁA�������̂��P�K�[�i�̎q�ǂ��Ƀv���[���g����܂��B

�@�y6�N���z����ӏ܉� ���N�����ƉԗΎt�������������āA�������J�Â��܂����B

�@�y���Ǝ��z ��114�Ǝ����A�����L�O�u���ɂĎ���s���܂����B���̍u���͖���39�N�A�L�����w�Z�̊J�Z�ƂƂ��Ɍ��Ă��A������̗L�`�������ɂ��w�肳��Ă�����j���錚���ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.4.22

|

||||||||||||||||||||||||||||

![]()

|

��44��

�@�y�ی����̌f���z �q�ǂ������̐S�Ƒ̂̌��N���x����ی����B���̌f���ɂ͋G�߂��ƂɁA�{�싳�@����q�ǂ������Ɍ����Ẵ��b�Z�[�W������o����܂��B

�@�y5�N���z�@�Љ�Ȍf���u�V���n�}�œ��{�c�f�v ���Y�Ƃ̒P���ŐV���ɂ��Ċw�K���Ă���5�N�����A���{�e�n�̒n�������W�߂ēW�����Ă��܂��B�ƊE����O���̐V���������Ă��Ă��ꂽ�q�����܂��B�搶�́A�_���V�������Ă���܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.3.25

|

||||||||||

![]()

|

��43��

�@�y�V�̊ϖ]��z �������w�Z(�����c)�̓V���N���u�݂̂Ȃ��A4�N���ΏۂɓV�̊ϖ]����J�Â��Ă���܂����B

�@�y2�N���z�̈�u�`���E�������V�сv �V�N�A�ŏ��̑̈�ł͐̂���`��邨�����̗V�т�̌����܂��B�����͉H�q�ʼnH�����ł����B

�y��d�������z�Ȋw�� ����ŁA���������މ��́u�����t�����v���s���܂����B

�@�y�������ߑ��z 3�`6�N���̎q�ǂ��������A�w�N���ƂɁu�������ߑ��v�ɗՂ݂܂����B

�@�y�������ߓW����{�u�]��z �������ߑ��ŏ�������i���f�������u�������ߓW����v�B�N���X���Ƃɍ�i�u�]��J����Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.3.13

|

||||||||||

![]()

|

��42��

�@�y5�N���z���ۗ����uSmall World Tour�v �A�����J���O���A�C���h�A�J�����[���A�X�y�C���A�i�C�W�F���A�A�p�L�X�^���A�u�[�^���A�u���W���c�e���o�g��8�l�̍u�t�����������āA���ۗ����v���O�����uSmall World Tour�i�����Ȑ��E���s�j�v���J�Â��܂����B�i��i�s�̓C�M���X�̕��ł��B

�@�y6�N���z�C�w���s 6�N����3��4���Ŏ���E���s�E�ޗǂ�K��܂����B�V�C���ǂ���ƍg�t���y���݂Ȃ���A���{�̗��j�ƕ����ɐG���[������4���ԂƂȂ�܂����B

�y�~�̃��j�������g�z3�C4�N���������� �}�H �w���ʂ�ɁA���N�̓~�̃��j�������g���ł�������܂����B3�C4�N�����ꏏ�ɍ���������Ȏ}�����ɂƂ�����A�傫�Ȉ�{�̖ƂȂ��āA��ցA��ւƐL�тĂ����܂��B�l�X�Ȍ`�͎̔��Ƃ̎c��̒[�ނŁA���Ԃ���~�̋̂����Ă��܂��B�������邽�тɁA�V��������������܂��B �u���A����͎�������������}���I�v�u1���ɂ܂�����ˁv���ꂩ���N�ԁA�����q�ǂ�������������ė����Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.1.24

|

||||||||||||

![]()

|

��41��

�@�y5�N���z�f�W�^���E�V�e�B�Y���V�b�v�uAI�͎������ɉe����^����́H�v �i��Ёj���f�B�A���猤������\�����̍��x����搶�����������āA�f�W�^���E�V�e�B�Y���V�b�v�̎��Ƃ����{���܂����B

�@�y4�N���z�Љ�ȁu�ʐ�㐅�̊G�����v �����̐����ɂ��Ă̊w�K�ŋʐ�㐅���w��4�N���B���̎d�グ�Ƃ��āA�w�K�������e���G�����ɂ܂Ƃ߂܂����B

�y4�N���z���ۗ����u���w���Ƃ̌𗬁v ���{���q��w�Ŋw�ԗ��w���Ƃ̌𗬉���J���܂����B�A�����J�A�؍��A��p�A�����A�x�g�i���c�c5�̍��ƒn�悩��10�l�̊w�������Ă���܂����B

�y5�N���z�ƒ�ȁu�a�H�̂��b�v ��N�Ɉ�������11��18���ɁA�a�H��������ɓ`���邽�߂̊����@�ցu�a�H����������c�v����ŗ��������Ƃ̌㓡�����q�搶�����������āA�a�H�ɂ��Ă��u�����������܂����B

�y�S�w�N�z�@�f���u�L���Ȃ��悵DAY�̊��z�v 10��25��(��)�ɍs��ꂽ�u�L���Ȃ��悵DAY�v�̊��z��S�w�N���J�[�h�ɏ��������̂��A4�N�����������f���ɂ܂Ƃ߂܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2025.1.17

|

||||||||||||||||||||

![]()

|

��40��

�@�y6�N���z�����u���ău���b�V���A�b�v�v 1�w���Ɉ��������A6�N���̑�����CLOUDY�̓���E�l����Ƃ̃R���{���[�V�����ōs���Ă��܂��BCLOUDY�̓A�t���J�E�K�[�i�̏�����Ⴊ���҂̕��Ɏd������邽�߂̃t�@�b�V�����u�����h�B6�N���͂��̏��i�J���̊������邱�ƂɂȂ�܂����B ����܂łɎq�ǂ������͗l�X�ȃA�C�f�A���o�������A27�̊�悪�G���g���[���ς܂��Ă��܂��B�����̓O���[�v�ɕ�����āA���ꂼ��̊����u���b�V���A�b�v����b��������������܂����B�b�������̃O�����h���[���u���ӂ���c�����ɂ͔�����v�u���d����c�ے肵�Ȃ��v�uYes, and�c�S���I���S���v��3�ɏ]���Ȃ���A�q�ǂ������͐^���ɁA�������y���݂Ȃ���b�����������Ă��܂����B���肳��ɃA�h�o�C�X�����Ă�����������A�Q�ς��Ă���������K�̑�w���Ƀv���[�������肷��O���[�v������܂����B �Ō�ɓ��肳���悷���ł̗��ӓ_�ɂ��Ă��b������܂����B�K�[�i�̏�����Ⴊ���҂̕������Y����̂ɓK�����i���A�N������Ɏ�肽���Ȃ�悤�ȕi���A�����ĉ������������g���킭�킭����i���̃A�C�f�A���o���Ăق����Ƃ̂��ƁB �q�ǂ������̊��͂ǂ���f���炵�����̂���ł��B���ꂩ��̓W�J���y���݂ł��B

�@�y�^����z 9��29��(��)�A�����c�L�����p�X�̃O���E���h�Łu�L���H�̉^����v���J����܂����B �k�����A�w�N���Z�A��������A��d�����Z�A�_���X�A���g�~�b�N�c�݂�ȂŊG��`�������̉��A�L���Ȏ��R�Ɉ͂܂ꂽ���ŁA�q�ǂ������͗��K�̐��ʂ��̂т̂тƔ������Ă��܂����B

�y5�N���z�����Q�X�g���Ɓu�A���R���V���X�E�o�C�A�X�v ������������A�������肵���Ƃ��ɁA���ӎ��Ɂu�������I�v�Ǝv�����ނ��Ƃ��u�A���R���V���X�E�o�C�A�X�v�i�����ăA���R���j�Ƃ����܂��B5�N���̓����ł́i��Ёj�A���R���V���X�o�C�A�X�����������̑��c���q��������������āA�Q�X�g���Ƃ����Ă��������܂����B���̓��͒����V���̎�ނ�����A�ی�҂̊F����ɂ����Q�ς��������܂����B �q�ǂ������́A���Ƃ̖`���̃n�b�I�ƂȂ�̌����Ƃ����āA�u���܂ł̌o����A����܂łɌ����蕷�����肵�����ƂŁA���ӎ��Ɏv�����ނ��Ƃ�����v�Ƃ������Ƃ����߂Ď��������悤�ł��B ���͎����̒��ɂ���A���R���T���ł��B�u���̂悤�Ɏv�����Ƃ͂���܂����H�v�Ɛu����ė���������ƁA�q�ǂ������́u���邠��I�v�u������A���R�������c�v�u����͂Ȃ����ȁv�ȂǂƗl�X�Ȕ����ł��B�Ⴆ�A �E�Ō�t�ƕ����ƁA���̐l�̎d�����Ǝv���B �E�݂�Ȃ���������Ă��Ȃ�����A���������Ȃ��B �E���̂��炢�Ȃ�u���Ȃ��Ă����v�v�Ǝv���B �E�����͎��ɂ͖����Ǝv���B �E�����́u�_���ȂƂ���v�u�C���ȂƂ���v���肪�C�ɂȂ��Ă��܂��B �ȂǂȂǁB5�̐��p��i�X�e���I�^�C�v�A�����o�C�A�X�A���퐫�o�C�A�X�A�C���|�X�^�[�nj�Q�A�l�K�e�B�r�e�B�o�C�A�X�j���L�[���[�h�ɁA��������̔���������܂����B�����āA���ꂼ��̃A���R���ɋC�Â�����A�ǂ�Ȃ������Ƃ�����̂��낤�A�ƍl���Ă݂܂����B �A���R���ɂ͂���ȊO�ɂ���������̎�ނ����邱�Ƃ����������Ă���A�Ō�Ɏ��̎��Ƃ܂ł̏h��B�u���̃A���R�������������I�v�Ƃ����ۑ�ł��B�q�ǂ�������iPad���g���āA���C���m�[�g�i�w�K�x���A�v���j�Œ�o���܂��B�ǂ�ȋC�Â������邩�A�y���݂ł��B

�y3�N���z�@�����u�H�~��̎�܂��v 2�w���̑�����1�w���Ɉ��������u��Â���v�ł��B�����������Е������c���̂����͂āA�H�~��̎�܂��Ɏ��g�݂܂����B ����܂����̂̓n�c�J�_�C�R���i�Ԃׂ��j�A�`���Q���؉ԁA�z�E�����\�E�i���C�g�A�b�v�j�A�t�e�i�X�e�B�b�N�t�e�j�A���J�u�i���n�A�����j�ł��B��̎�ނ����łȂ��A���ꂼ��̕i�햼�������Ă��������܂����B�{�̖�́A���ɂ��������ĉh�{������Ƃ������Ƃ��w�т܂����B����G�ɕ`���āA���̓��̊�����w���Ƃ𑍍��̃J�[�h�ɏ����܂����B ���ꂩ��{���}����H�~��B���n�܂ŐS�����߂Ĉ�Ă܂��B

�y�L���Ȃ��悵DAY�z �����͎q�ǂ��������S�҂��ɂ��Ă����H�̑S�Z�s���u�L���Ȃ��悵DAY�v�ł����B1�N������6�N���܂ŏc����̃O���[�v��1�����A�Z���ŗV�т܂��B �܂���6�N��������}�X�R�b�g���������Ƀv���[���g�B�O���[�v�݂�Ȃ��������킢���}�X�R�b�g�����ɂ��āA�ɂ��ɂ��ł��B ���ꂩ��w�Z�����g���Ă�������V�т܂����B���C�ɋS��������h�b�W�{�[����������A�u����܂��]�v��u�͂Ȃ�������߁v��������B�搶����̃Q�[��������O���[�v��A�}�H���ł��G������܂莆������O���[�v���B�ʂ̊w�N�̂��F�B�ƈꏏ�ɁA�����ƈႤ�ꏊ�ł����������ٓ��̖��͊i�ʂ������悤�ł��B 6�N���̂��o����́A�݂�Ȃ̗v�]���Čv��𗧂āA���킢�������������Ƀ��[�h���Ă��܂����B�y���݂Ȃ���[������1�����߂������Ƃ��ł��܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2024.11.27

|

||||||||||||||||||

![]()

|

��39��

�@�y�Q�N���z�����~�Z�� �T���Ɋw�Z�̉Ԓd�ɐA�����Ђ܂�肪�A�ċx�ݒ��ɂR���̔w��܂ŐL�т܂����B���[�N�X�y�[�X�ɒu���ꂽ�Ђ܂��ׂ̗ɉ������A�w��ׂ����Ă��܂��B�Q�N���Q�l���̒������A�Ђ܂��̕��������������Ƃ����A�����Ă��܂����B

�@�y6�N���z���ȁu�n�w�����v �����̃e�[�}�́A�u�n�w�͂ǂ̂悤�ɂ��Ăł���̂��H�v�ł��B���ۂɂ͉����N�A�����N��������v���Z�X���A�����Œn�w����������ʂ��đ̌��I�Ɋw�т܂����B

�y5�N���z�@�Љ�ȁu�`���I�H�|�i���ׁv 5�N���̃��[�N�X�y�[�X�ɁA���w�K�̂܂Ƃ߂��f������Ă��܂����B�ƂŎg���Ă���H�|�i�ɂ��Ē��ׂ���A���쌻���K�˂���A���ۂɎ����ō���Ă݂���A��������g���Ă܂Ƃ߂���B�Q�l���������Ă���Ƃ��낪�A����̃��|�[�g��_���쐬�̊�b�Ƃ��Ă������艟�������Ă���_�ł��B

�y�j���[�W�[�����h����̂��q�l�z�t�x�݁u�j���[�W�[�����h �z�[���X�e�C �v���O�����v ���t�ɗ\�肳��Ă���z�[���X�e�C�ł����b�ɂȂ�N���C�X�g�`���[�`�̏��q�ZSt.Margaret�fs College����A�S���҂̕������Z����܂����B���Ƃ̗l�q�������ɂȂ�����A�z�[���X�e�C�ɎQ������q�ǂ������Ƃ��ΖʁB�q�ǂ������Ɗw�Z�ɂ��y�Y�����������܂����B���{�Ɍ����āA���������X�Ɛi��ł��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2024.11.14

|

||||||||||||||||

![]()

|

��38��

�@�y�ċx�ݖ����̌f���z 9��5���i�j����2�w�����n�܂�܂����B

�@�y3�N���z�ċx�݂����낭 �搶������������낭���y���݂Ȃ���A�ċx�݂̐������O���[�v���Ƃɕ������܂����B

�T�C�R����U���ďo���ڂ̐������R�}��i�߂܂��B�~�܂����}�X�ɂ́u�ċx�݂̎v���o�́H�v�u�ǂ{�������āI�v�u�y���������ꏊ�v�u�������ς������h��́H�v�u���͉����ɂ����Ă��H�v�Ȃǂ̌��t�������Ă����āA�������O���[�v�݂̂�Ȃɔ��\���܂��B

�y���̍���������͂�i�S�w�N�j �z �H��̈�Ƃ��ĉċx�ݒ��A�����͂�������ō�����l�ɂ̓��[�N�V�[�g�ɏ����Ē�o���Ă�����Ă��܂��B�h��ł͂Ȃ��C�ӂł����A�e�w�N�Ƃ��吨���o���Ă���܂����B���ꂼ��悭�H�v���āA�����������Ȓ��H������Ă��܂��B���ړI�z�[���Ɍf�����āA�ی�҂̊F�l�ɂ����Ă��������Ă��܂��B

�y�����ψ���z �����ψ���́A�q�ǂ����������������̊w�Z�����ǂ����邽�߂̎��������ł��B�c���c�A4�`6�N���̎����ψ��ƕ�d��������(6�N��)���o�Ȃ��܂��B ������2�w����1��̎����ψ���B�܂��͎��ȏЉ�ł��B���ꂼ�ꎙ���ψ�������Ƃ��āA��D���Ȋw�Z�̂��߂ɍv���������Ƃ����v������������Ɠ`����Ă��܂����B ������2�w���̖ڕW��b�������܂����B�e�N���X�Řb�����������e�\������A�c���c�ł܂Ƃ߂�3�̌��Ăɂ��ċc�_���܂��B6�N���͂������A4�N����5�N�����ϋɓI�ɔ������Ă��܂����B ���̌��ʁA2�w���̖ڕW�́u�`�[�����[�N���ɁA�������S�͂Ŏ��g�݂܂��傤�v�Ɍ��܂�܂����B�����ψ��͎����̃N���X�ƒS���̒�w�N�N���X�ō����̘b�������ɂ��ĕ��āA�݂�Ȃ����[�h���Ă����܂��B���ꂩ��̊��y���݂ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2024.10.26

|

||||||||||||

![]()

|

��37��

�@�y���ی𗬁z��4�N�����������w���Ƃ̌𗬁@ ���{���q��w�ɂ͌������w���x������A�����w���疈�N�������������w���������Ă��܂��B

�@�y4�N�z�Ǐ��@��w�}���ق��w�ɍs���܂��� �L�����w�Z�ł́A�i�����@�ɂ��Ǐ��̎��Ƃ�2�N������n�܂�܂��B���̓��́A4�N�����N���X���Ƃɑ�w�̐}���ق����w���܂����B���O�̎w���ł́A��w�̐}���ق̑������⌚�z�̓����A���w�Z�̐}���قƂ̈Ⴂ�Ȃǂ�`���܂����B���ۂɑ�w�̐}���قɓ����Ă݂�ƁA�����̎�������w���ɂȂ����p��z�����Ă��鎙�������������悤�ł��B���ɂ́A�u�����ɏZ��ł݂����v�ƌ��ɂ��鎙�������܂����B�܂��A�������w�Z�ɐi�w����ƁA���w�Z�̊w���œ��ق��邱�Ƃ��ł��܂��B���̑f���炵���}���ق��A�����̎q�ǂ������̏����W�̏�ƂȂ邱�Ƃ�����Ă��܂��B

�y�S�Z�z���ʉ� 6�N���������肷��u���ʉ�v���s���܂����B5�N������̉^�c���s���A1�N��(�����̂��������)�A3�N��(��:�A�C�h���̂��܂��ƌ܂̌P)���]�������Ă���܂����B�܂��e�w�N����6�N���Ɍ����Ď��Ƃō쐬�����u�L�O�i�v�����悳��܂����B6�N���́A���Ԃ��Ƃ��āu���Ƃ̉́v�Ŋ��ӂ�`���܂����B�B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2024.4.24

|

||||||||||||||

![]()

|

��36��

�@�y2�N�����@�������̂��d���z�@ ���{���������i����̐��z����ɁA�������̂��d���ɂ��Ă��b���f���܂����B

�@�y3�N���@�����z 3�N���͈�N��ʂ��āA����Â���ɒ��킵�Ă��܂��B����́A�҂��ɑ҂����~�̕��̎��n�I�Ė�Ƃ͈Ⴄ�����b�̎d�����̐����������̎�Ŋ����Ȃ���A�y�������n��Ƃ��}���邱�Ƃ��ł��܂����B

�y4�N�����@�ڂ̌����Ȃ����̃s�A�m���t�Ƃ��b�z 4�N�������Ŏ����Ƃ͈Ⴄ�l�X�ȕ��ւ̗����Ƌ������w�сA�l����[�߂܂����B���̈�œ��{���q��w�l���ۂ̑�����������������ăs�A�m���t�Ƃ��b�����Ă��������܂����B��������́A�ڂ������Ȃ����ł����A�����ō�Ȃ��Ȃ��邻���ł��B5�˂��瑱���Ă���������s�A�m���I���Ă�������A���̉��t���f�G�Ŏq�ǂ��B�͑労���ł����B���b�̒��ł́A�_��������̐����������Ă������蔒��������Ă��������܂����B���B�ł��ł��邱�ƁA�Ⴆ�Γ��H�̓_���̏�ɕ���u���Ȃ��Ƃ��A�ڂ̌����Ȃ��l�������Ă����琺�������Ă��������A�Ƃ������ƂȂǁA�����Ă��������܂����B

�y�T�N�����z�T���@�A���R���V���X�o�C�A�X ���N�x�̂T�N�i114�j�����́u�q�ǂ������ɒm���𑝂₵�A������L���Ăق����v�Ƃ����肢�����߂āA�w�O�̕��X�̍u����[�N�V���b�v�����{���Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2024.1.26

|

||||||||||||||

![]()

|

��35��

�@�y 3�N���@�킽���̋����}�� , 5�N���@������̒��ɂ́H�z�@ 11���̖L���M�������[�́A�e�w�N�̍�i����������W������Ă��đ��Z�ɂ܂ł̓��̂肪���̂����Ȃ肻���ł��B 3�N���̍�i�u�킽���̋����}�Ӂv�͎��ƃN�������ō��܂����B�����̎�������z�����Ȃ���F��͗l���H�v���āA�킽�������̋���������܂����B5�N���̐��ʉ�u������̒��ɂ́H�v�ł́A�����}�H�̎��ƂŎg���Ă��铹��������`�[�t�ɕ`���܂����B����܂ŐF�X�ȍ�i�Â���Ɏg���Ă���������������Ă���悤�ȁA�y�₩�ȍ�i�ɂȂ�܂����B

�@�y2023�N�E�H�̖L���R���N�V�����U�u���@�̂��v�z �C���߂���l�X�ȕ���ɁA�c�������玄�����͐e����ł��܂����B�u�������炢���ȁI�ʔ����ȁA�f�G���낤�ȁv�Ǝv�����@�̌C���l���ăX�P�b�`���A�����̑��̑傫���ɍ��킹�č��܂����B�l�X�ȑf�ނ�g�ݍ��킹�A���@�̃^�O�����Ċ����ł��B

�@�y�킽���̑��z�z�L���M�������[�H�@�}�H 2�N���@ �y�����������N�̉ċx�݂��v���o���āA���C�����ς��̑��z�|�ł���܂����B �L���L���A�s�J�s�J�����₢�āA���ł� �킽�����Ƃ炵�Ă����悤�ɁB �}�H���̑O�́A11���ɓ����Ă��l�X�Ȋw�N�̐F�X�ȍ�i������ł��āA���邢���ɕ�܂�Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.12.12

|

||

![]()

|

��34��

�@�y��̊w�K�i�����ҁj�z��4�N�����ȁ��@�@ ��̊w�K�E�����҂Ƃ��āA������̉͌������i�����t�͌��j�ɍs���܂����B���Ȃ̐搶����u�㗬�����Ƃ̈Ⴂ�v�u�����̓�����ώ@�̃|�C���g�v���f���A���n�ł͊ώ@�̃z�[���x�[�X�Ƃ��Ė��N�A�����b�ɂȂ��Ă���u��t�͌������فv�̕��X�ɁA�u�����ł̐������̊ώ@���@�v�Ȃǂ������Ă��������܂����B

�@�y�^������K�z����d�����@�@ �^����߂Â��Ă��܂����B�R���i�Ђł͂ł��Ȃ�������d�����Z���v���O������4�N�Ԃ�ɕ����A4�`6�N����7�̕��ɕ�����āA���ƃ����[�ŋ����܂��B

�@�y�^������K�z��1�E6�N�����@�@ �^����O�̍Ō�̗��K�ł��B1�N���̃_���X��6�N���̃��g�~�b�N���݂��Ɍ������܂����B1�N���ɂƂ��ẮA6�N�������߂Ă̂��q�l�ł��B�����ْ��C���ł������A�Ȃ��n�܂�Ƃ����܂����C�ɒ�����ėx��܂����B���Ă���6�N���́A���̎p�������āA�Ί疞�J�ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.10.18

|

||||||||||||||

![]()

|

��33��

�@�y������D���z��4�N�����ȁ��@ �L�����w�Z�̗��Ȃł́A4�N���Łu�����̊w�K�v�����܂��B

�y�����X�R���[�E�����̊w�Z�z��5�N���h���w�K���@�@ 5�N���́A���쌧��c�s�̐��������ɂēO���̏h���w�K���s���܂����B

�`�����̕���`

�`�����̕���`

�y�y���Ă̊w�Z�z��6�N�����@ 113��6�N���́A7��12���i���j����2��3���̍s���Ōy���Ă̊w�Z���s���܂����B���{���q��w�`���̒n�ł���y���O�ɂāA����̎�⑫�����ċ��������̐������s���A6�N��1�w���̐��������߂܂����B

2���ڂ̖�̓L�����v�t�@�C���[���s���܂����B�������̖�������������ꂽ���[�̒Z�������̒��ɓ���A�w�Z���̊F�̊肢�������Ȃ��悤�ɂƂ����v���Ō��߂܂����B�܂��A�W�̎��������������Q�[�����w�N�̊F�Ŋy���݂܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.8.4

|

||||||||||||||||||||||||

![]()

|

��32��

�@�y�Ȃ��悵�W��z���S�Z�� ���̒���̎��ԂɁu�Ȃ��悵�W��v���s���܂����B1�N������6�N���܂łU�l1�g�̃O���[�v���Ȃ��悵�O���[�v�ƌĂсA1�N�ԓ��������o�[�Ŋ������Ă����܂��B

�y�ʐ����i�W�z���w�Z�s�����@ �ʐ����i�W���s���܂����B1�N�����͂��߂Đ}�H�̎��Ƃŕ`������i���A�n��L���̖L���M�������[�ɓW�����܂����B�����ƍ�i�����ԂƁA���̌i�F����݂������Ă��܂��B�������U������悤�Ɋe�w�N�̊G�����Ă���ƁA�t�����j���Ȃł��悤�ȋC�����܂����B

�y���[������̏W���z��1�N����5�N���̏c����𗬁i�}�H�j�� 1�N����5�N���S�����A�c����̂Ȃ��悵�O���[�v�y�A�Ŏ��[��������s���܂����B5�N���͐܂莆�ō�鎵�[�����1�N���ɋ����邽�߂ɁA�O�T�ԑO���玩���Œ��ׂ���A�x�ݎ��Ԃɂ��F�������m�ŋ����������肵�ď��������܂����B�����c�L�����p�X�̊F���܂���ĂĂ��ꂽ�A���h�ȍ����}�H���ɓ͂����A�T���T���Ɖ������Ƌ��ɁA�̗ǂ����肪�Y���܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.6.30

|

||||||

![]()

|

��31��

�@�y4�N�������z�@�@��̊w�K(�㗬������) 4�N���̉����ł́A���ȂƎЉ�Ȃ̊w�K�����˂āA������̏㗬���璆���̌��w�����܂��B �����ȁ�

���Љ

�y4�N���E���ȁz�@�@�J�u�g���V(�c��)�̊ώ@

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.5.22

|

||||||||||

![]()

|

��30��

�@�@�y���}��z�y��d��������z�@�@�@ �L�����w�Z�̐V�N�x���n�܂�܂����B ���}��ł�2�N���E4�N���E6�N���ɂ��]�����s���A���ꂼ��̊w�N�̍H�v���Â炵�����⌾�t�ɁA�V�����͎��Ԃ��o�̂��Y��Ċy����Ō��Ă��܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.4.26

|

||||

![]()

|

��29��

�@�@�y��112�Ǝ��z���w�Z�s�����@�@�@ ���̉Ԃ��ق���юn�߂�3��17���A���{���q��w�����L�����w�Z�̑�112�Ǝ�������s���܂����B����́A����39�N�̖L�����w�Z�J�Z�Ɠ����Ɍ��Ă�ꂽ�A�����L�O�u���ł��B

�@�yGIGA�X�N�[�������ICT�����p�������ƂÂ���z�@ �����ƃ��|�[�g���@ �@�@�@ �L�����w�Z�̊e�����ɐݒu����Ă���d�q����MAXHUB�B�q�ǂ��������l�Ŏ����Ă���iPad�Ƒg�ݍ��킹�āA���X�̎��ƂɊ��p����Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.4.3

|

||||||||||

![]()

|

��28��

�@�@�y���Ɛ���u�̔��v�z��6�N���F�}�H���@�@�@ ���ƋƐ���̖̔��́A���̍\���������ōl���A���g�ߒ����`�ɕ\�����ꂽ���̂ł��B

�@�y��w�}���ق̌��w�z�@��4�N���F�Ǐ����@�@�@ �Q�N���ł͖L���X�ǂ̊J�ǂɌ����āA�X�ǂ̂��d�����w�K���Ă��܂��B����͂��̈�Ƃ��āA�ڔ��w�O�ɂ���u�؎�̔����فv�̕�����A�؎�̂��b���f���܂����B

�@�y�����ɓ��ԁz�@����d���������@�@�@�@ �����͉Ȋw���̂U�N�������Ƃ�O�ɍŌ�̓����ɓ��Ԃł����B�E�T�M�̂��ڂ낿���Ƃ̂��ʂ�����c�ɂ����ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.3.22

|

||||||||||

![]()

|

��27��

�@�@�y�~�j�E�r�u���I�o�g���z��6�N���F�Ǐ����@�@�@ �`�l��ʂ��Ė{��m��A�{��ʂ��Đl��m��`�m�I���]����A�~�j�E�r�u���I�o�g���̗\�I����s���܂����B

�@�@�y�؎�̂��b�z�@��2�N���F�����ȁ��@�@�@ �Q�N���ł͖L���X�ǂ̊J�ǂɌ����āA�X�ǂ̂��d�����w�K���Ă��܂��B����͂��̈�Ƃ��āA�ڔ��w�O�ɂ���u�؎�̔����فv�̕�����A�؎�̂��b���f���܂����B

�@�y�h�ЌP���z�@���S�w�N���@�@�@ �L�����w�Z�ł́A����A�l�X�ȏ�z�肵�Ėh�ЌP�����s���Ă��܂��B����́A�u��J�̓��ɁA�傫�Ȓn�k���������A���O�ɔ��ł��Ȃ��v��z�肵�����̂ł����B�q�������́A������搶�̎w������������ƕ������������Ĕ��(�P��)�����邱�Ƃ��ł��Ă��܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.3.3

|

||||||||||

![]()

|

��26��

�@�y�L���t�̉��y��z�@���S�w�N���@�@�@�@ 1��28��(�y) �A3�N�Ԃ�ɐ����c�����u���Łu�L�� �t�̉��y��v���s���܂����B

�@�y�����̋��H�z�@���S�w�N���@�@�@�@ 2��13���̋��H�̓G�N���A�p���ƃ{���V�`�B1�������o�����^�C�����j���[�ƂȂ��Ă��܂��B�܂������ɑ��Ƃ��Ђ������U�N������̃��N�G�X�g�����ł�����܂��B���H�����萻�̃G�N���A�p���̓`���R�ƃN���[���̃o�����X���悭�ƂĂ����������̂ł݂�ȑ�D���ł��B

�@�y���^�[���b�N�~�����̂Ɨ����́z��4�N���F�}�H�~�Z�����@ 4�N���͖؍H�Ń��^�[���b�N�𐧍쒆�ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.2.24

|

||||||||||||

![]()

|

��25��

�@�y�������ߑ��z�@��3�`6�N���F�K�����@�@�@�@ �������̊��z��

�@�y�������ߓW����ƍu�]��z�@��3�`6�N���F�K�����@�@�@�@ 1/20(��)�`1/23(��)�A�������ߓW����J����܂����B���Ԓ��ɂ́A�N���X���ɍ�i�̍u�]����s���܂����B

�@�y�����ӏ܂Ƃ��b�z�@��3�N���F�u����@�@ �L�����w�Z�ł�1919�N1��29���ɑn���ҁE�����m���搶�� ���ʍu���������Ȃ������Ƃ��L�O���āA���N3�w���Ɋe�w�N�ōu������J���Ă��܂��B�R�N���́A�{�Z���Ɛ��ŏ������̋����t�ł���a��~�q���ɋ����̂��b���f���܂����B

�@�y�͂��ς��悤�̃L�[�g���C�z�@��2�N���F�}�H���@�@�@�@�@�@ �L�����w�Z�̐}�H�ł́A�w�Z�̓��|�q���g���āA1�N�ԂɈ�̓��|�̍�i�����܂��B�Ђ��肵�Ă��炩���S�y�ɐG����̊��G�B�Ă��������Đ̂悤�Ɍł��Ȃ�����i�����������̏d�݂Ƌ����B���|�͎q�ǂ������̊��o�ɑi������̂�����悤�ł��B���Ǝ���6�̓��|��i�������܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.2.6

|

||||||||||||

![]()

|

��24��

�@�y�������̓`���V�сz�@���S�w�N�F�̈灄�@�@�@ �O�w���̂͂��߂̑̈�ł́A�S�Z�ł������̓`���V�тƂ��ĉH�����ƃR�}�����܂��B�R�}�͂Ȃ��Ȃ����i�̗V�тł͌o�����Ȃ��̂ŁA���Ƃ��͑��тł��B

�@�y�V�N�̕`�����߁z�@��2�N���F�}�H���@�@�@ 2023�N�ŏ��̎��ƂŁA2�N���͕`�����߂Ɂu���x�̂������v�̊G�����܂����B

�@�y���w���ƌ𗬁z�@��4�N���F���ۗ������@�@�@ 1��17���i�j��w�ɒʂ����w���i��p�ƃx�g�i���j�̂��b���܂����B �Ƃ��������z����������܂����B

�@�y�����t�����z�@��6�N���F��d���������@�@�@�@�@ �L�����w�Z�̍Z���ɂ͎G�ؗт������āA���������މ��ƌĂ�Ă��܂��B���̋��މ��ŁA�Ȋw����6�N�����u�����t�����v���s���܂����B��ʂɐς����������t���ォ�牺�ɂ����āA�����悭�����Ă����܂��B�^�~�̗₽����C�Ɛ����̒g�����A�����t�̉��A���R�����������Ȃ��犈���o���܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2023.1.29

|

||||||||||||||||

![]()

|

��23��

�@�y���Z����z�@��3�N���A5�N���A6�N�����@�@ ��3�N����

��5�N���A6�N����

�@�y�������U���z�@��2�N���F�����ȁ��@�@�@ �l�piPad�������āA���������މ��ɂ��U���ɍs���܂����B���������މ��֍s���r�����q�ǂ������́A�����̑��iPad�𗎂Ƃ��Ȃ��悤�A��������ƕ����Ȃ���̈ړ��ł��B���������މ��ł́A���C�ɓ���̐A�����B�e���A�����ɖ߂�����A�����������B�e�����ʐ^�����݂��Ɍ��������܂����B

�@�y��Â���z�@��3�N���F�����I�w�K���@�@�@�@ 3�N��2�w���̑����̎��Ƃł͕������c�i���j�l�̂����͂ɂ��A�n�c�J�_�C�R���A�z�E�����\�E�A�X�e�B�b�N�t�e�A������(���E�s���N)�A�`���Q���؉Ԃ���ĂĂ��܂����B��܂�����n�߂āA����蓖�Ԃ����߂Ă����b������ȂǁA�݂�Ȃŗ͂����킹�Ă̖�Â���ł��B11�����{����̓z�E�����\�E��X�e�B�b�N�t�e�����n�ł���悤�ɂȂ�A���������ƂɎ����A��܂����B

�@�ySmall World Tour�z�@��5�N���F���ۗ������@�@�@�@�@�@ 12��13��(��) �A5�N���͍��ۗ�������̈�Ƃ��āA�}���E�C�A�u���W���A�W���}�C�J�A�C�^���A�A�i�C�W�F���A�A�t�B���s���A�C���h�A�A�����J���o�g�̊O���l�u�t�̕�8�������������A�uSmall World Tour�v���J�Â��܂����B8�̍��̃u�[�X������āA���ꂼ��̍��̂��Ƃ������Ă��������܂��B�����͂��ꂼ��̍��̗����A�L���ȏꏊ�A�����A�������p��Ŏ��₵�܂����B���̍����猩�����{�̗ǂ��Ƃ���������Ă��������A�O����m�邾���łȂ��A���������̍��̗ǂ������߂čl���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�yICT�����p������i�I�Ȏ��ƁiWeb�f�ځj�z�@�@�@�@�@ 4�N���F�Z���u�͂�����100���҂��������傫���̔�����낤�v �L�����w�Z�ł́A�N���E�h�^���Ǝx���A�v���u���C���m�[�g�v�����ƂŎg�p���Ă��܂��B���̓x�A���C���Ђ��狳��ICT�R���T���^���g�̌��{�D�I����Ɗ����W����A�����ĕč��f�|�[����w�y�����E�����w�|��w����w���������̍������F�搶�����Z����܂����B���C���Ђƍ����搶�́A�Z���𒆐S�ɓ��{�̖������^�̎��Ƃ�č��ɕ��y������g�݂Ɍg����Ă�������Ⴂ�܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.12.23

|

||||||||||||||||||||

![]()

|

��22��

�@�y���w���ƌ𗬁z�@��5�E6�N���F�N���u�������@�@ �N���u�����ɁA���{���q��w�ɗ��w���Ă����w���V�����Q�����܂����B�o�g�~���g���A�o���[�{�[���A�o�X�P�b�g�ł͈ꏏ�ɑ̂����܂����B��y�ł͖؋Ղ̉��t�A�T�C�G���X�ł̓J�C�����A���p�̓N���X�}�X�I�[�i�����g���A�ʐ^�̓J�����������ĎB�e����s���܂����B���������Ȃ�����{���p��Řb������A�x�g�i���A��p�A�A�����J�A�X�E�F�[�f���̂��Ƃ����Ă����������肷�邱�Ƃ��ł��܂����B�Q���̃N���u�ł��ꏏ�Ɋ������܂��B

�@�y�H�̂悻�����z�@��1�N���F�}�H���@�@�@ �H�̖X�͑�n�Ɏ�������炵�A�ʕ���̎��̎�́A�₪�č����͂�A�t��点�܂��B�킽�������̂܂��̐��E�͂��₩�ɏz���Ă��܂��B

�@

�y�d�q�������̐��E����z�@��2�N���F�}�H���@�@�@�@�@ ���{���q��w�̓d�q�������{�݂ɂ����͂��āA�d�q�������ŎB�e�����l�X�ȕ��̊g��ʐ^���A���ƂŏЉ�܂����B�ŏ��͂т����肵�Ă����q�ǂ��������A�����Ă����Ԃ�`�̖ʔ����A�l�X�ȕ��̘A�Ȃ�Ȃǂ̓����ɋC�Â��܂����B

�@�y�C�w���s�z�@��6�N�����@�@�@�@�@ 6�N���͋��s�E�ޗǂ�2��3���ŏC�w���s�ɍs���Ă��܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.12.13

|

||||||||||||||||||

![]()

|

��21��

�@�y���W���I�z�@�������F�K�����@ �K���̎��Ƃ�S�����Ă��锩�c�S��̏������W�ɓ��I���܂����B

�@�@ �@

�@�y�_���ς�����z�@��6�N���F���ȁu�T�������v���@�@�@ �u���n�t�̐����v�̒P�����I�������̂ŁA�w�K�������e���g���ĒT���������s���܂����B����́u�_���ς�����v�Ə̂��āA���̕s���̐��n�t3��ނ���肵�Ă����Ƃ����~�b�V�����`���ōs���܂����B

�y���Ɛ���i�s���z�@��6�N���F�}�H���@�@�@�@�@ 6�N���͐}�H�̑��Ɛ��삪�n�܂��Ă��܂��B1�N���̍�����g���Ċ���e����ł���؍ނ��ޗ��ł��B�K��̖����ȓ��̔ނō�邱�Ƃ��ł���A�t�^�̂��锠��v���Č`�ɂ��܂��B���炩���߉��H���Ă���؍H�Z�b�g��g�ݗ��Ă�킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���@��S�Ď����Ōv�Z���A�l�X�ȓ�����g�������A�i�����l���Ȃ�����܂��B

�@

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.11.23

|

||||||||

![]()

|

��20��

�y���n�T�ԁF�s�[�i�b�c�@��z�@��2�N���F�����ȁ��@�@�@ �H�͎��n�̃V�[�Y���B�L�����w�Z�ł́A���s������ɂ�����{���q��w�����c�Z�n�̔_���ŁA�e�w�N�����n�̌������܂��B 2�N���́A�s�[�i�b�c�@��ɍs���܂����B�q�ǂ������͎��O�ɁA�s�[�i�b�c���ǂ̂悤�Ɉ�����w�K������A���n�ɗՂ݂܂����B������n�����s�[�i�b�c�́u�����܂���l�I�v�Ƃ����i��ŁA���Ȃ�̑嗱�ł��B�q�ǂ������́A�y����s�[�i�b�c���@��N�����A���������ɑ܂ɋl�߂Ă��܂����B�Ƃꂽ�Ẵs�[�i�b�c�́A����łɂ���ƁA�ƂĂ��������������ł��B���Ƃł��������̂��y���݂ɁA�݂�ȏΊ�ŋA��܂����B

�@�y���n�T�ԁF�T�c�}�C���@��z�@��3�N���F���ȁ��@�@ 3�N���́A�����c�փT�c�}�C���@��ɍs���܂����B5���ɕc��A���Ă���5�������܂�B�����c�_���̕������J�Ɉ�ĂĂ����������T�c�}�C�����A��������Əd�݂̂���T�c�}�C���ւƐ������Ă���p�Ɏq�ǂ������͊������Ă���l�q�ł����B�T�c�}�C����͈�t�@��N������ƂɈ���ꓬ���Ȃ�����A���Ԃ�Y��Ċy����ł��܂����B

�y���n�T�ԁF���z�@��5�N���F���ȁE�Љ�ȁ��@�@�@�@ 5�N���͐����c�ɂ���c��ڂł̈����s���܂����B5�����{�̓c�A������4�������܂�B�c��ڂɂ͎�������̕䂪����A�g���{�̎p�������Ă��܂��B�����g���āA�ЂƊ������J�Ɋ�����܂����B�H�������Ȃ���̍�Ƃ́A�z���ȏ�Ɋy���������悤�ł��B��͓V�������̌�A�E���E���Ă��Ċw�Z�ɓ͂����܂��B�ƒ�Ȃł́A���������Ŏ��n�������Ă��g���Ē������K�����܂��B�Ƃɂ��݂₰�Ɏ����A�闢���@������āA�����b�N���ς�ς�ɖc��܂��ĉƘH�ɂ��܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.11.06

|

||||||||

![]()

|

��19��

�y�����h�[�����w�z�@��3�N���F�Љ�ȁ��@�@ 3�N���̎Љ�Ȃł́A�w�Z�̂��镶����̊w�K�����Ă��܂��B���̈�ŁA������߂�����s���܂����B

�y�����X�R���[�@�����̊w�Z�z��5�N���F�h���s�����@�@�@ 5�N����10��11������13���ɂ����āA���쌧�̐��������ɍ����̊w�Z�ɏo�����܂����B1���ڂ͐������w�Z5�N���Ƃ̌𗬉�B�������w�Z�̊F����ރX�L�[�̃W�����v���Z�ɂ��ďڂ��������Ē����܂����B���������͂ގR�Ȃ݂�w��Ɋ����Ȃ���U����V�сA���n�̌����s���܂����B

�@

�y���̔��@�����z��6�N���F���ȁ��@�@�@ �Ȗ،��ߐ{�����s�ō̂ꂽ���p�ӂ��āA�u�̗t���̔��@�����v�����܂����B�q�ǂ����������Ӑ[���T�d�ɐ������Ă����ƁA�{���̉����p�������܂��B �@���̎�������̗t�����ł����������ɂ��čl�@���Ă����܂����B

�yICT�����p�������Ɓz�@��Web�f�ځF����ICT���T�[�`���@�@�@ 9�����Ƀt���[�`���[�C���X�e�B�e���[�g������ЁA��\������̈דc�T�s�������Z���A�{�Z��ICT�����p�������Ƃ��Q�ς���܂����B

�@���̎��ɂ����������������Ɓi�Љ�ȁA���y�A���ȁA����A�����ȁj�ɂ��āA�u����ICT���T�[�` �u���O�v�ł́A�W��ɂ킽���ĕ��f�ڂ���Ă��܂��BICT�����p�������Ƃ̗l�q���ڂ���������Ă��邾���łȂ��A�{�Z�̋�����j����Ƃő�ɂ��Ă��邱�ƂȂǂ�����������e�ɂȂ��Ă��܂��B���LURL���炲���������B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.10.21

|

||||||||||

![]()

|

��18��

�y�L�� �H�̉^����z�@���w�Z�s�����@�@ 9��26���i���j�A�L���H�̉^�������₩�ȏH����̂��Ƃōs���܂����B3�N�Ԃ�ɐ����c�����O���E���h�ɂđS�w�N�ꏏ�ɁA�ی�҂̊F�l�ɂ��Q�ς��Ă��������Ă̊J�Âł��B�^���ȋ�Ɏ������`���������Ђ�߂��āA���K�̐��ʂ����Ė�������q�ǂ��������������Ă���悤�ł����B

�y�₳������z�����p�N���u���@�@ ���p�N���u�̎q�ǂ������́A�����̋��������[�߂Đ��삵�Ă��܂��B����͐M�y�Ă̓��y�ŁA��т˂�̏Ă��������܂����B�}�H���ɂ͏����ȓ��|�q������܂��B�D�F���֖�������ďĂ������A�q����o���ƁA�N�₩�Ȋ킪�������܂����B�u�������悤���Ȃ��I�v�q�ǂ������́A������ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�y�������T���|�X�^�[�z�@��5�N���F���ȁ��@�@ �T�N���͉ċx�݂̏h��u�������T���|�X�^�[�v�ŁA�������D���Ȑ���������I�сA����ɂ��Ē��ׂāA���C���m�[�g�Ƃ�������A�v���Ń|�X�^�[�Ɏd�グ�܂����B�X���̎��Ƃł́A��x��o�����|�X�^�[������ɐ[�߂銈�������܂����B �܂������̃|�X�^�[�͂��A�w���ɓ`���������Ƃ͉����x�����C���m�[�g�̃V���L���O�c�[�����g���čl���A�܂Ƃ߂܂����B�����āA������e�[�}�Ƀv�`�v���[���iVol.14�̋L���Q�Ɓj���s���܂����B������͊��z�̎��ԂŕK����������܂��B����𐔉�Ԃ��܂����B�����������͂���ɂ��̐������ɂ��Ē��ׂ邽�߂̃q���g�ɂȂ�܂��B������|�X�^�[�ɔ��f���邱�ƂŁA���e�����[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B �������ău���b�V���A�b�v���ꂽ�|�X�^�[�́A�ǂ�������[�����̂Ɏd�オ���Ă��܂��B�f���͐A���A��̓����A�ߑ������A�ҍ������A���ށA�����ށA��ށA���ށA�M���ނ̏��ɕ��ނ��܂����B�����������ł��l�ɂ���ĈقȂ鎋�_�ŏ�����Ă��āA���̈Ⴂ������q�ǂ������͂�������̔��������Ă��܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.10.6

|

||||||||

![]()

|

��17��

�y���߂Ďg�����m�R�M���z�@��2�N���F�}�H�� �J�^�J�^�J�^�B2�N�������߂ēd���̎��m�R�M�����g���Ĕ��܂����B�L�����w�Z�̐}�H�̎��Ƃł́A6�N�Ԃ̔��B�i�K�ɉ����ėl�X�ȓ���ɐG��A�؍ނ�f�ނɐ�������Ă��܂��B�͎������̓���Ɗ����x����A�n���ɂƂ��Č������Ȃ������ł���A���ɐ����钇�Ԃł��B���̈ӎ��őf�ނ��ɂ��Ă��܂��B����́A���������S�Ȏg������g�ɂ���Ƒ傫�ȗ͂ɂȂ��Ă���܂��B�}�H���ł�20��̓d��������5��̃o���h�\�[�A���̑��̋@�B�⓹��ނ����ƂŎg�p���܂��B������́A�����a������v�̐}���ق������܂��B�@

�y��w�Ƃ̘A�g���Ɓi����1�j�z��5�N���� ���T�A5�N���́u�X�E�F�[�f������w�Ԋ��E���ۗ����v�Ƒ肵�āA���{���q��w�l�ԎЉ�w���ƘA�g�������Ƃ��s���Ă��܂��B���̑�1���ڂ̍����̋��H���j���[�́A�X�E�F�[�f�������̌����ł��B���C���́u�V���b�g�u���[���i�~�[�g�{�[���j�v�Ɓu�����\������̂䂤�킭�i���Ⴊ�����̃`�[�Y�Ă��j�v�ł��B���H���̕����A5�N���Љ�Ȃ̊w�т̈�ƂȂ�悤�l���Ă��������܂����B�f�U�[�g�ɂ�5�N���Ɂu���[���[�c�J�[�J�[�i�L�����b�g�P�[�L�j�v���A���̊w�N�Ɂu�n�������O���b�g���i�N�b�L�[�j�v������܂����B�f�U�[�g���j���[�́A�X�E�F�[�f���̂��Ƃ��w��ł����w�������ׁA���Ă��l���Ă��ꂽ���̂ł��B �����i���̂Q�j��w�̐搶�ɂ����Ƃɂ��ẮA�{�Z�z�[���y�[�W�́u�݂�Ȃ̗l�q�v�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B�E��URL����ǂ����B�@https://www.jwu.ac.jp/elm/

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.9.22

|

||||||||||

![]()

|

��16��

�y�y���Ă̊w�Z�z�@��6�N���F�h���s�����@ ���{���q��w�E�y���O�ŁA�Q���R���̗��������s���܂����B�L���Ȏ��R�Ƃ������������C��̂��ƁA�N���E���|�E�H���E�w�K�E�����E�ʐM�i�莆�j�E���L�E�A�Q�Ȃǂ̓��퐶����ʂ��āA�F�B��搶�Ƃ�������ɋ����������s���A�S�Ƒ̂����炫������Ă܂��B

�y�V���}���z���L���}���ف� �L���}���قł́A���T�A���\���̐V���}��������܂��B�V���}���́w�����̔������}���فx(������b���A�G�N�X�i���b�W���s)�ɁA���{���q��w�̐}���ق��������ʐ^�Ƌ��Ɍf�ڂ���Ă��܂��̂ŁA���Љ�܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.8.13

|

||||||||||

![]()

|

��15��

�yALSOK�����z�@�@��1�N���F�h�Ƌ��灄�@�@ �L�����w�Z�ł́A�����x���ۏኔ�����(ALSOK)�l�̂����͂����������āA���N1�N������������u���Ă��܂��B���N��1�N��3�N���X�̎q�ǂ��������A�ƍ߂���g����邽�߂̑�ȃ|�C���g�u�����̂������v������܂����B

�y�ЊQ����z�肵���h���P���z �@��4�N���F�h�Ћ��灄 �u��n�k���������A�A��Ȃ��Ȃ�w�Z�ɔ��܂邱�ƂɂȂ�����v

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.7.30

|

||||||||

![]()

|

��14��

�y�Ė͗l�̂�����z��2�N���F�}�H�� �~�J�������ĉċx�݂��߂Â��Ă��܂����B2�N���͐}�H�̎��Ƃł����C�����ς��ł��B

�y�L���}���قł̋x�ݎ��ԁz�@�@�@ 4�N���ȏ�́A���x�ݎ��ԂɖL���}���قɗ��Ď��R�ɉ߂����܂��B

�y�v�`�E�v���[���z���������C�F�T�N�����ȁ��@ �@ �L�����w�Z�ł́u�����K��v�Ƃ����Z�����C���N�ɂR��݂��Ă��܂��B�������m�Ŏw���Ă������������A���Ƃ̐U��Ԃ�Ŋ����Ɉӌ������킵�Ȃ���A���݂��̎��Ɨ͂��Ă��܂��B�@

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.7.8

|

||||||||||||

![]()

|

��13��

�y�L���ɕ������ނ�z��1�N���F�}�H�� �J�̓��������Ă��܂����B1�N���͉J�̉����D���ł����A���ꂽ���̋x�ݎ��ԂɁA�Z��ł��F�����ƗV�Ԃ��Ƃ���D���Ȃ̂������ł��B

�U���P�V���A�����c�L�����p�X�̔_��փW���K�C���@��ɍs���܂����B���w�Z�̔��ł��W���K�C������ĂĂ��āA�W���K�C���̈�ĕ��A�i����ǁA�ԂƗt�̂���Ȃǂ��w�K���Ă��܂����B�����c�_��ł́A�͔|�̗��j�A���n�ʂ̑����Y�n�Ƃ��̓y�n�̓����ɂ��Ă��w�����������܂����B

�y�~�j�~�j���]�z��6�N���F�Ǐ��� 6�N���̊����Ń~�j�~�j���]���s���܂����B�L���}���ق̑����ŁA�����̂����߂̖{��I�т܂����B�u�{��ʂ��Đl��m��@�l��ʂ��Ė{��m��v���Ƃ��ł���r�u���I�o�g���ɂȂ��銈���ł��B140���Ō��I ������140���A�����140���B�q�ǂ��B�̗���ɗ������~�j�~�j���]�ɂȂ�܂����B

�L�����w�Z�ł́A�����̎��ƂŃ��C���m�[�g�i���Ǝx���A�v���j���g���Ă��܂��B���C���m�[�g���g�������Ǝ��H���A���C���Ђ̐R���ɒʂ�Ɓu���C���F��e�B�[�`���[�v�ɔF�߂��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.6.25 |

||||||||

![]()

|

��12��

�y�c�A���z��5�N���F���ȁE�Љ�@�@�@�@�@�@�@

�y�Z���̂��ԁz��4�`6�N���F��d��������

�y�}�H���̏��������z��2�N���F�}�H�� �}�H���ł͏�����2�N���̏����������A���̑������n�߂܂����B�w�Z�ř���������A�J�G�f�A�I���[�u�A���[�J���A�W���X�~���A�N�X�m�L�Ȃǂ��ޗ��ɍė��p���Ă��܂��B�����J����ƁA�X�Y���⃀�N�h���̂������肪�������A�݂�ȑ����ɂ������������ł��B�u�ǂ������瑃���ł���낤�H�@����ЂȂɂƂ��āA�ǂ�ȑ����Z�݂₷���낤�H�v�ƁA�����ōl���Ȃ���A114�l�̏��������́A�������傤����߂�������Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.6.10 |

||||||||||||

![]()

|

��11��

�y�ʐ���z��2�N���`6�N���� ��N�A�V�h�䉑�ōs���Ă���ʐ���ł����A���N�̓R���i��̂��ߊw�N���Ƃɕ��U���A�Z���ōs���܂����B6�N�Ԃ̐����ɍ��킹�ĕ`���Ώە���e�[�}��ς��āA�Ă��˂��Ɏʐ����܂����B

�y���������މ��ł̊ώ@�z��3�`4�N���� 3�A4�N���͌��Ɉ��A2���Ԃ����Ă�������ƁA�R�����މ��̐A�����ώ@���܂��B���J�Ɏ��R�ƌ����������ŁA�ώ@���Ă���A���̌��������ɂ�����̂ɂ��C���t���܂��B�X�C�����̗t�ɏ���������ȃJ�G���A�ЂƂ���傫�ȃw�r�C�`�S�A���߂Č���I�I�~�Y�A�I�B

�y�T�c�}�C���̕c�A���z��3�N���� ���Ȃ̍Z�O�w�K�ŁA�����c�L�����p�X�̔_���ɍs���Ă��܂����B

�y����week�z��5�N�����@ �Љ�Ȃœ��{�̐H�����Y�ɂ��Ċw��ł���5�N���B���T�́u����Week�v�Ɛݒ肵�āA�w�т����ォ��L���Ă��܂��B���j���i5/23�j�͂��̑�1�e�u��錧�ł��Ă̗��ʂɌg��镗��F������̂��b�v�ł����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.5.27 |

||||||||

![]()

|

��10��

�y���}�����z��1�N���E6�N���� 1�N����6�N���̂��o�l�Ɏ��������A�G�i���J�̋S�q��_�l�܂ł��U�������܂����B�S�q��_�l�ňꏏ�ɂ��Q��B�A�蓹�ɗ�������������ł͂��o�l�ɗV��ł��������A�Â��������̂��ꂵ��1���ɂȂ�܂����B

�y��d��������z��4�`6�N���� �L�����w�Z�ɂ́A�q�ǂ��B�������̐��_�Ŏ��g�ޕ�d������������܂��B���w�N�ɂȂ�ƁA�S����7�����d���̈�ɏ������A�w�Z���������悭���邽�߂̊������s���Ă����܂��B ���̐�����ł́A6�N���̎����ψ���E�c���c���i���S���B�e��d���̃��[�_�[�ł��鑍�������A��̓I�Ȏd���ɂ��Đ������܂��B��������̂ƂȂ��ĉ��i�s���Ă����܂����B 3�N�Ԃ�ɖL���u���őΖʂł̊J�ÂƂȂ�A�������ɂƂ��Ă͏㋉���̎p���ԋ߂Ɋ����A���̎p����w�Ԃ悢�@��Ƃ��Ȃ�܂����B

�y���������މ��z��4�N���� ����������D���ȂS�N���B���������A�x�ݎ��Ԃ̂��тɗV�тɗ��܂��B�����̓g�J�Q�ƃI�^�}�W���N�V��T���ɏo�����܂����B�J�G���������I�@iPad�ŎB�e���Č������邻���ł��B�@

�y�w�����G�f���P�[�V�����E�j���[�W�[�����h�Ɓu���狦�͂Ɋւ��鋦��v�����z 4��22���i���j�Ƀj���[�W�[�����h��g�قɂāA�W���V���_�E�A�[�_�[�����ՐȂ̂��Ƃɒ����s���܂����B�������̏������[�_�[�����Ă���j���[�W�[�����h�ƁA�n���ȗ������̊���ɍv�����Ă������{���q��w���A���ɕ���ł��������Ɗ肢�����߂�����ł��B�����Z�����ӂ��ߊw���S�̂ō��ۋ���𐄐i���ĎQ��܂��B �{���̋L�O�Ƃ��āA�c�t�����쐬�̃n���J�`�[�t�A���w�Z�����쐬�̌܂̌P���A���w�Z����J�[�h�Ɛ����L�[�z���_�[�A��w��JWU Wave�I���W�i���X�J�[�t���A�L�����w�Z���Ɛ��ł��钆�w���E���Z���̉p��X�s�[�`�Ƌ��ɁA�A�[�_�[���ɂ킽����܂����B ���ꂩ��L�����w�Z�ƃj���[�W�[�����h�̎q�ǂ��������𗬂��A�F������ł������Ƃ����҂��Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.5.8 |

||||||||||

![]()

|

��X��

�y�n�Ǝ��E�V�C���z 4��8���ɐV�N�x���n�܂�܂����B���ꂢ�ɏ���ꂽ�����Ɏq�ǂ������̖��邢���������A���C�ȃX�^�[�g����܂����B1�w���n�Ǝ��̓e���r�����ōs���܂����B�Z���搶����́u�����\�h�̖����Ȃ���ɂȂ�܂����A�w�Z�ŗF�B�Ɗւ��A��������1�N�ɂ��܂��傤�B���N�̖ڕW�́A����`�����ɍl���y�����������܂��傤�ł��B�����̍l����`���A�F�B�̈ӌ����A�ꏏ�ɍl���邱�Ƃł���ɗǂ������ɂ��Ă����܂��傤�B�v�Ƃ������b������܂����B���̌�̐V�C���ł͍��N�x�V���ɉ�������搶���̏Љ����܂����B

�y���R���މ��i�������j�����z�������� ����A�V�N�x�̎n�Ƃ��T�����t�̓��ɁA���R���މ��i�ʏ́u�R���v�j�̐�����Ƃ����܂����B�{�Z�ɂ́A�s�S���Ɉʒu���Ȃ�����A���ӂ�鏬���ȗт�����A�N�ɐ���A��Ɠ���݂��ċ������������Ă��܂��B ���̓��͎�ɒʘH�┨�̑�����t�̗��������̙����������A�Ώ�݂̐��^�肵�܂����B ��Ƃ��I���A��������Ƃ����R���͋C�������悢�ł��B���ꂩ�疾�邢�V�̋G�߂��}���܂��B

�y��117����w���z��1�N���� 4��12�����w�����s���܂����B�{���Ȃ�S�Z�����ŐV1�N�������}������̂ł����A���N��6�N���݂̂̎Q���ƂȂ�܂����B1�N��������6�N����2�N���̂��o���܂��쐬�����f���ł��킢�炵�������Ă��܂��B1�N���͎����̖��O�������Ċ��ł��܂����B���w���ł͗��������s�搶����u�搶�₨�o���܂�����{�ɉ߂����ƁA�ǂ��L���̎q�ǂ��ɂȂ�܂���v�Ƃ��b������܂����B6�N��������́u�ƂĂ��y�����w�Z�ł��B���S���ēo�Z���Ă��������B�������炨�o���܂ɐ��������Ă��������B�v�Ƃ��b������܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.4.22 |

||||||||

![]()

|

��W��

�@�@�@�@�@�@�@ �y���ƉԗΎt���̗����z��6�N�����@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y����w�z��6�N�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Љ�ȍZ�O�w�K�ō���w�ɍs���܂����B�c����قł́A���Ɛ��̂����l�ł�����O�c�@�c���̐����N������ɂ��b���f���܂����B

�y��111�Ǝ��z��6�N�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��111�Ǝ����s���܂����B���͐����L�O�u���B����39�N�ɖL�����w�Z�̊J�Z�Ɠ����Ɍ��Ă�ꂽ�A���j�I�������i������L�`�������j�ł��B�����ȕ��͋C�̒��ő��Ə؏��������111�̎q�ǂ������́A�U�N�Ԃ��߂������v���o�����w�юɂ���A�V�����X�e�[�W�Ɍ������ĉH�����Ă����܂����B�[�������f���炵�����w�Z�����ɂȂ�܂��悤�ɁI

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.4.3 |

||||||

![]()

|

��V��

�@�@�@�@�@�@�@ �y�L���X�ǁz�����ȁ�2�N�����@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y�؎�Â���z���2�N�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����Ȃ́u�ق��߂��X�ǁv�Ŏg���I���W�i���؎��iPad���g���č��܂����B1�l1���̐؎���f�U�C�����܂��B�`���̂́A2�N���ŏ��߂Ďg��Springin�f �Ƃ����v���O���~���O�̃A�v���ł��B��������̐F�̒�����w�i�̐F�����߂āA�G��`���܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.3.25 |

||||||

![]()

|

��U��

�@�@�@�@�@�@�@ �y���J���Ɓz�������w�Z�������C���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���������w�Z����E�w�Z������̌��C��ŁA�{�Z�̑�z�ۋ��@���u�t�߁A�I�����C�����Ƃ̌��J���s���܂����B

�y��w�}���ق̌��w�z�Ǐ���4�N�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.3.24 |

||||

![]()

|

��T��

�y�}�H�z��1�N�����u�����Ȃ킽���v�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y�}�H�z��1�N�����u�������݂̂��N�Ɂv�@�@�@�@�@�@

�y�}�H�z��5�N�����u�����ȕ��̑傫�Ȑ��E�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y�}�H�z��6�N�����u�t�@���^�W�[�̃J�v�Z���v�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����L���ɂ́A6�N�����l���č�����t�@���^�W�[�̃J�v�Z���ƃ|�X�^�[��W�����āA�y�����u�L���J�v�Z���ʂ�v���ł��܂����B�肢����������ǂ��Ȃ��A����ȕ����o�Ă�����y�������낤�Ȃ��A�ƁA�v�킸�J�������Ȃ�悤�ȃA�C�f�A�ł����ς��ɂȂ�܂����B

�y�f���}�[�N�̏��w�Z�ƍ�i�𗬁z���}�H���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���N��7��ڂƂȂ�A�f���}�[�N�̏��w�Z�Ƃ̎������p��i�̌𗬓W�����n�܂�܂����B�L�����w�Z�ɓ͂����P�N���̍�i��W�����Ă��܂��B �@�f���}�[�N�ł������Ǒ�ɋꗶ���Ă���Ǝf���Ă��܂����A����������������A�q�ǂ������̑f���ȊG�ɐS���������Ȃ�܂��B���E���ʂɎq�ǂ��̊G�͂ǂ�����f�G�ł��B �@�L���̎q�ǂ������́A�n��L���M�������[��ʂ�Ȃ���A�����̂��C�ɓ���̍�i����������A�ǂ�����ĕ`���Ă���̂�����Ƌ߂Â��Ă݂���A�t�N���E�Ƃɂ�߂���������ƁA�v���v���Ɋy�����ӏ܂��Ă��܂��B���̊Ԃɂ��A�������ꂽ���F�����Ǝ莆����������悤�ɁA�q�ǂ������ɂƂ��Ď��R�Ȋւ��ɂȂ�܂����B���N�O�ɐS�Ɏc�����ꖇ�̊G���v���o���Ȃ���A�b���Ă���鎙�������܂��B �����Ƀf���}�[�N�ł͖L�����w�Z�����̍�i�W���s���A��������̕��X�Ɍ��Ē����Ă��܂��B�t�����x�b�N�X�N�[���iHumlebak Skole�j��Facebook�ŏЉ��Ă��܂��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.2.24 |

||||||||||

![]()

|

��S��

�y���y���\��z����w�N�� ���N�x�̓R���i�Ή��̂��߁A�N���X���Ƃɉ��y���\����s���܂����B

���w�N��1��28��(��)�B�{�i�I�Ȋ�y���t�ł��B�Ȗڂ́A

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.2.11 |

||||

![]()

|

��R��

�y�������ߑ��z��3�`6�N�����@ 3�w���̎n�܂�Ƌ��ɁA�������ߑ��s���܂����B

�y�������ߓW����z��3�`6�N���� 1��21��(��)�`24��(��)�A�������ߓW����s���܂����B�������ߑ��ŏ�����2���̍�i�̂����A1����W�����܂��B�q�ǂ��������S�����߂ď����グ����i�́A�������ɓ\���Ĉꓰ�ɓW������ƁA����ɔ��͂������悤�Ɋ������܂��B ���Ԓ��̓N���X���Ƃɍ�i�u�]����s���A���K���̐搶�����l�ЂƂ肨���t�����������܂��B���ꂼ��̍�i�̂悳�������Ȃ���A���݂��̍�i��F�ߍ�����ȂЂƂƂ��ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2022.2.1 |

||||

![]()

|

��Q��

�y�h�Б̌��w�K�z���S�N���� ��n�k��Ђɔ����āA�̌��w�K���s���܂����B�N�k�Ԃɂ��k�x7�̑̌��A�h�ЃO�b�Y�̏Љ��A�ЊQ���̑Ώ��@�Ȃǂ��w�Ԏq�ǂ������͐^�����̂��́B��N�Ȃ�w�Z��1�����Ĕ��p�Q�܂Ŗ���A���~���ꂽ���H��H�ׂ�Ƃ���ł����A���N�͊����h�~�̂��߂ɓ��A��ł��B

�y�ƒ�ȁz���T�N���� �h�АH����낤�I 10���ɓ��{���q��w�����c�_��ň����s���܂����B�ƒ�Ȃ̎��Ƃł́A���̎��Ɏ��n�������ĂŁu�|���܂ō�鐆�����݂��сv�����܂����B1�l���̌��������ĂƐ��A�������A��ނ��|���܂ɓ���Č�������܂��B����ɐ����ă|���܂����A�ɂ����Đ����グ�Ă����܂��B�����オ������A�|���܂��J���Ă��̂܂ܐH�ׂ邱�Ƃ��ł���h�АH�ł��B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2021.12.21 |

||||||

![]()

|

��P��

�ySDGs�ƍ��ی𗬁z5�N�� 11��12���A���{���q��w����w�ȁE�c���r�[�����ɂ��u�Љ�ȖL���v���W�F�N�g�@�n�����g����SDGs�@�`���������ɂł��邱�Ɓ`�v�̎��Ƃ�����܂����B 11��17���̋��H�́A�X�E�F�[�f�������̃V���b�g�u���[���ƃ}�b�V���|�e�g�ł��B���̏T�́A���{���q��w�̋���Z�E�v�T����w�i�X�E�F�[�f���j�Ƃ̌𗬂�[�߂�w�E�v�T���E�E�B�[�N�x���Ԃɂ�����܂��B���w�Z�ł��H��ʂ��Č𗬂ɎQ�����܂����B�����͋��H���̕��̎���ł��B 12��3���ɂ̓A�����J�A�C���h�A�A�[���o�C�W�����A�P�j�A�A�u���W���Ȃǂ���̊O���l�u�t8���������A�uSDGs Tour�v���J�Â���܂����B�p��Ŏ��₵�āA�e���̗l�q���f���܂��B���[�N�V�[�g�����̃p�X�|�[�g�������āA�܂��8�J���𗷂��Ă���悤�ȋC�����Ńc�A�[���y���݂܂����B

�y�����ȁ@�`�͂��炭�l������ׂ悤�i�p�������邵���Ɓj�z2�N�� 11��22���A2�N���́A�Ԗx�����w���Z���̐Ԗx�����搶���u�t�ɂ��������āA�p������̌����܂����B�q�ǂ������́A���O�w�K�Ƃ��Ă��Ƃ̋߂��ɂ���p������邨�X�ɍs���āA�d���̍H�v���J�A���X�̕��̊肢�Ȃǂ����A�p�����̌��̓����}���܂����B

���{���q��w�����L�����w�Z�@�g�o�͂����� 2021.12.10 |

||||||||

���w�Z�V��TOP�����{���q��w�����L�����w�Z�@�ʐM�I

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)